滝川スカイパーク所属のモーターグライダー、浦臼町で墜落 操縦士が死亡

2015年5月30日、北海道浦臼町の牧草地にモーターグライダーが墜落し、操縦していた男性が死亡する事故が発生した。機体は、滝川市にある『たきかわスカイパーク』に所属するもので、事故当時は単独飛行中だった。

墜落に至るまでの経緯

同日午前11時46分ごろ、滝川市中島町の『たきかわスカイパーク』から、東京在住の男性が操縦する一人乗りのモーターグライダーが、軽飛行機(ロバンDR400)に曳航されて離陸した。グライダーは高度約1500メートルで曳航機から切り離され、自力での飛行を開始。

画像引用元 道新ニュース

その後、正午ごろまでは、飛行援助局用周波数(滝川フライトサービス)を用いて通信を行っていたが、それ以降は交信が途絶え、呼びかけにも応じなくなった。

たきかわスカイパークは午後3時15分ごろ、所属の軽飛行機を用いて周辺の捜索を開始。約30分後の午後3時45分、スカイパークから南西約11キロに位置する浦臼町オサツナイの神内ファーム所有の牧草地で、墜落しているグライダーを発見した。

同日午後3時50分、たきかわスカイパークから北海道警察に110番通報が行われた。現地での確認により、操縦士の男性の死亡が確認された。

事故原因の詳細は今後の調査に委ねられるが、グライダーの単独飛行中に何らかのトラブルが発生したものと見られている。

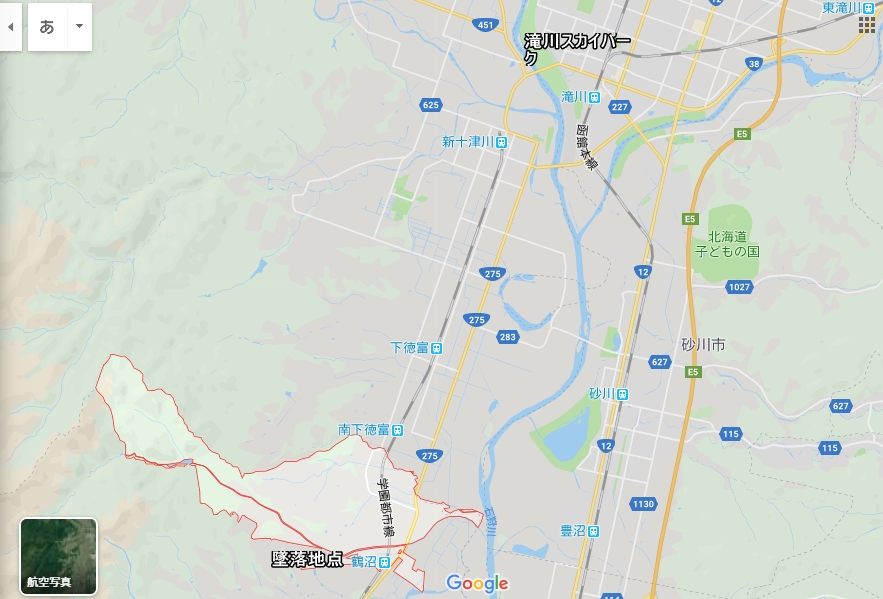

離陸したたきかわスカイパークの所在地(石狩川河川敷)と、墜落事故現場である樺戸郡浦臼町オサツナイ (鶴沼駅の西側、神内ファーム21敷地内)との距離関係。

墜落事故で操縦士の男性死亡 現場は報道陣と警戒線に包まれる

墜落発生から約1時間後、現場に駆けつけた警察や消防により、男性操縦士は砂川市内の病院へ搬送されたが、間もなく死亡が確認された。

死亡したのは、東京都中央区在住の自営業・松田淳さん(44歳)。読売新聞の報道によれば、松田さんは滝川スカイスポーツ振興協会の会員であり、同協会は「大学時代から操縦経験があり、キャリア・実績ともに十分な操縦者だった」とコメントしている。

NHKウェブサイト 関連ニュースサイトによる報道 【朝日新聞】”練習当時、地上はやや強めの風が吹いていたという” http://www.asahi.com/articles/ASH5Z6FXZH5ZIIPE01L.html 【NHK】

”通報を受けた警察や消防などが捜索したところおよそ1時間後に、10キロほど離れた浦臼町の牧草地に墜落しているグライダーを発見”

http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20150530/5182431.html 【NHK】

”松田さんが持っていたGPS機能付きの電子機器を回収し分析”【北海道新聞】北海道・浦臼でグライダー墜落 滝川を離陸、操縦男性死亡 http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0139674.html

キャリア、実績は十分だった会員が墜落死する……いったい何があったのか。

墜落地点

事故の翌日、5月31日(日曜日)の昼、墜落現場となった浦臼町西部の神内ファーム所有の牧草地帯を訪れた。現場は道路からは視認できず、砂川警察署のミニパトカーが進入を規制し、警戒にあたっていた。報道関係者が周囲に集まり、上空では新聞社とテレビ局のヘリコプター各1機が旋回。無線のある周波数も騒がしくなっていた。

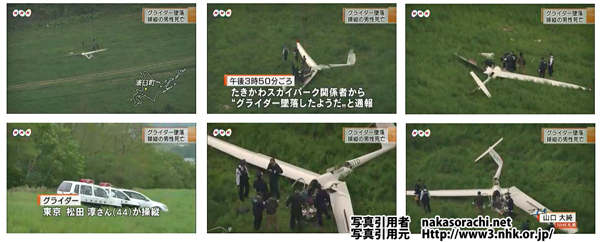

ヘリ映像が捉えた墜落現場 破損したグライダーと黙々と動く捜査陣

墜落機が確認されたのは、道路からさらに数百メートル奥の牧草地で、現場に近づくことができなかった。

車内のテレビで午前11時30分のニュースを確認すると、全国ニュースでは本件は取り上げられていなかったが、11時37分からの北海道ローカルニュースではこの墜落事故がトップ項目として報じられていた。

写真引用元 NHK報道

事故の当日、ニュース番組では上空を飛ぶ報道ヘリからの映像が放送された。緑の牧草地帯に、主翼と尾翼を大きく損傷したグライダーが横たわり、その周囲にはミニパトカーや白色の覆面パトカーが配置。現場では、紺色の作業服を着た10名以上の砂川警察署の刑事や鑑識担当者が現場検証に追われていた。

映像から確認できた範囲では、機首の前方部分が激しく破損しており、機体が機首から落下した可能性が極めて高いと見られる。

事故調査委員会のコメント

また、主翼の断裂箇所については、墜落時に損壊したのか、それ以前に破損が生じていたのかは不明である。ただし、一部の報道では「墜落現場付近の樹木に接触した痕跡がある」と伝えられており、最終局面での接触の可能性も指摘されている。

夕刻、食事の後に放送された北海道ローカルニュースでは、事故についての続報が伝えられた。報道によれば、昼の段階で航空事故調査官が現地入りしており、現場調査を開始していた。

調査官は取材に対し、「異常な落ち方だという印象を受けた」と述べ、筆者はその言葉に強い違和感を覚えた。また、翌6月1日付の北海道新聞でも、同調査官が「気象条件に問題はなかったにもかかわらず、このような事態に至ったことには大きな疑問を感じる」と語ったことが紹介されており、事故原因の解明が難航していることがうかがえる。

事故調査官「気象条件も悪くない中、なぜこのようなことが起きたのか疑問の方が大きい」

引用元 北海道新聞社

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0140197.html

墜落した機体は、モーターグライダー

墜落した機体は、モーターグライダー「シェンプ・ヒルト式ディスカスbT型」(機体番号:JA20TD)で、たきかわスカイパークが所有している機体である。

(参考リンク)

たきかわスカイパークは現在9機の動力付きグライダーを保有しており、このJA20TDもそのうちの1機である。一見すると通常のグライダーに見えるが、コックピット後方には格納式のエンジンを備えており、法的にはモーターグライダーに分類される。

ただし、たきかわスカイパークの公式サイトによると、この機体のエンジンは「本格的な離陸性能を持つものではなく、上昇気流が得られない際に最低限の飛行を維持するための補助動力」であり、自力離陸や継続的な自力飛行は想定されていない。

さらに、報道各社の情報によれば、当該機体に整備上の異常は確認されておらず、定期検査も適切に実施され、合格していたという。

たきかわスカイパークに現れた「真っ赤な覆面」 道警鑑識車の存在感

事故翌日、たきかわスカイパークの敷地内には、道警本部刑事部鑑識課の捜査車両とみられる日産エクストレイルが停まっていた。この車両は屋根にTAアンテナを搭載、車内にはピラークリップを装備しており、捜査用の覆面パトカー仕様となっている。

車体は鮮やかな赤色で、一見するとプライベートオーナー車両にも見えるが、れっきとした道警本部刑事部に所属する捜査車両であるという点には少なからず驚きを覚えた。通常は目立たぬ色を選ぶのがセオリーとされる覆面車両にあって、このような赤い車両が用いられているのは異例である。

おそらく、放火や重大事件の現場検証、あるいは火災現場での鑑識活動に出動する際に使用されるのだろう。消防車両に紛れて駐車していても違和感はなく、その意味では現場に溶け込みやすい利点があるのかもしれない。ただし、ここ「たきかわスカイパーク」は事故現場ではない。

捜査は警察・鑑識・航空当局の三者連携に

今回の事故を巡っては、道警本部、地元の滝川警察署(同スカイパークを所轄)および砂川警察署(墜落現場の浦臼町を管轄)による合同の捜査体制が敷かれたとみられる。

6月1日夜のNHKラジオの道内ニュースでは、「滝川市内の倉庫に運び込まれた事故機の機体について、国土交通省の航空事故調査官が詳細な調査を行った結果、機体には構造上の異常は一切確認されなかった」と報じられた。

これにより、少なくとも機械的な欠陥や整備不良による事故ではなかった可能性が高まった。

報道のフェードアウト、そして調査報告書へ

事故発生から3日が経過し、テレビ・新聞各社による報道も徐々に姿を消し始めている。今後は、国土交通省・航空事故調査委員会(JTSB)が作成・公表する正式な事故調査報告書が、事故の原因や背景を知るための唯一の手がかりとなる。

国土交通省、事故調査報告書を公表

そして、ついに——国土交通省は本件に関する事故調査報告書を公式に公表した。

(※報告書の内容に関しては、以降に詳細を記述)

機長が牧草地に場外着陸を試みた際、直線の最終進入経路を確保できないまま、低高度において左旋回中に高度が大きく低下したため、墜落したものと考えられる。

引用元 http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/AA2016-5-4-JA20TD.pdf

墜落事故から半年 たきかわスカイパークに残る影

2025年12月、たきかわスカイパークで発生したモーターグライダー墜落事故から半年が経過した。

事故は国土交通省航空事故調査委員会(JTSB)および警察による調査も継続中だが、現時点で明確な進展はなく、報道も減少している。

たきかわスカイパークの体験飛行希望者が前年の半分に

一方、事故の影響は地元観光にも及び始めている。

12月4日付の北海道新聞によれば、たきかわスカイパークで体験飛行を希望する利用者の数が、事故前年の約半数にまで減少したという。

体験搭乗者数が半減 たきかわスカイパーク、墜落事故響く 12/04 16:00

典拠元 http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/doo/1-0209414.html

同施設ではこれまで、道内外の観光客がグライダーの体験搭乗を楽しむことができるプログラムを提供してきた。大空を滑るように飛ぶ感覚が味わえるとして人気を集めていたが、今回の事故が風評的な影響をもたらしているとみられる。

北海道新聞は「事故の影響が少なからず、利用者の心理に影を落とした」と報じている。

グライダーは本来、安全性の高い乗り物

事故機は「シェンプ・ヒルト式ディスカスbT型」という補助エンジンを備えたモーターグライダーであったが、たきかわスカイパークではこれとは別に、エンジンを持たない「ピュアグライダー」を使用した体験飛行も広く行っている。

たきかわスカイパークのソラリウム。移動式ハウス型の管制塔で、飛行訓練中のグライダーは常に位置や高度を無線でやり取りする。

たきかわスカイパークの公式ホームページでも以下のように説明されている。

「グライダーは安全な乗り物です。空を飛ぶものの中でも安全性は最も高い部類に入ります。」

(出典:たきかわスカイパーク公式サイト)

ピュアグライダーは上昇気流を利用して滑空する構造であり、速度や航続距離に制約がある反面、構造が単純で故障のリスクが少なく、事故率も低いという特徴があるという。

今後の課題と期待

たきかわスカイパークは、道内でも数少ないグライダー飛行の本格的拠点として知られ、若年層や航空ファンの育成にも取り組んできた。今回の事故により、運航の安全性に対する不安が一部で広がったことは否めないが、その風評を払拭するには、透明性の高い調査結果の公表と丁寧な広報活動が不可欠となるだろう。

今後、航空事故調査委員会からの正式な事故報告書が公表されれば、事故原因の全容とともに、安全対策の強化に向けた方向性も見えてくるはずだ。

ところでたきかわスカイパークが舞台となったドラマ『ノースポイント』がある。ブルーサーマルどころじゃねえんだわ。

2003年1月からフジテレビ系にて放送された北海道文化放送30周年企画作品「ノースポイント」全6作品。「はつ恋」「ココニイルコト」「ソウル」「十三階段」の長澤雅彦が企画、監督、脚本に参加。北の大地を舞台にしたヒューマン・ドラマ。

札幌の女子高生・香織は母・優子とケンカし、滝川で一人暮らしをする祖母・一枝のもとを訪ねる。二年ぶりに会った一枝は、とても生き生きとしていた。「習い事やっててね」車の運転もままならない一枝が、グライダーをやっていると言うのだ。そんなある日、一枝は事故で入院してしまう。その知らせを聞き、優子が飛んできた。それは、グライダーで単独飛行する前日だった。一枝の思いを知った香織は、何とか単独飛行をさせてあげたいと願うが……。

|

[DVD] ノースポイント つばさ

|

余談

これは知人から聞いた話で、内輪ネタ程度の話だが、とある北海道のTという市のグライダーが、とあるSという隣町の町内にある宗教施設の上空を飛ぶと、決まって激昂して抗議電話をかけてくる人物がいるらしい。

その人物の第一声は、もはや様式美の域に達していて——

「神様の上を飛ぶな!!!」

……いや、もう出だしからスピリチュアル全開である。

それを受けたグライダー運行団体の職員は、さすがに耳を疑ったそうだが、電話の主は本気そのもの。自称「アットホームな雰囲気の店です☆」とか掲げてそうな、場末の飲食店で働く雇われ店長のような口ぶりで、こう続けた。

「なにい?子どもの社会見学で子供乗せて飛んでる?なら、学校の上飛べや。飛ばねえのかテメエ!」

ここまで来ると、怒鳴ってる本人が空でも別の意味で飛んでるんじゃないかとガチで錯覚しそうになるが、残念ながら地に足はついている。というより、地べたに根を張って、S町の中心で地場信仰を叫ぶタイプの方なのだろう。

ともかく、グライダーという乗り物、見た目は優雅で自由、空を滑るように飛ぶその姿からは、さぞ好き勝手飛んでると思われがちだが、実際は地上の航空交通管理や周辺住民への配慮にがんじがらめである。空の自由には、地上の不自由がつきものなのだ。

ましてやこのご時世、大学航空部の訓練や趣味飛行といった“空のお遊び”にも、クレーム対応という現実がつきまとう。ブルーサーマルなんか関係ねえよ。「触らぬ神に祟りなし」とはよく言ったもの。

筆者自身、つい最近まで、神様——というか、亡くなった人の霊だの、仏様だの、あの世サイドの存在については割と懐疑的だった。しかし、ある出来事をきっかけに、少し考えを改めざるを得なかった。そう、今日も池田山の上で、神様(あるいは地元の偉い人の霊)が、無言で見下ろしているのである。たぶん、苦笑いしながら。

空知管内で発生した主な航空機事故

さて、こちらも余談的視点だが、空知管内(北も中も南もまとめて全部)というところ、元来“空港空白地帯”として知られており、1万フィート超を悠々と飛ぶ旅客機にとっては、せいぜい「ここ、どこ?」とGPSが通過ログを打つ程度のエアスペースである。そんなわけで、ジャンボ機が盛大に墜ちるようなド派手な航空事故は、ありがたいことにゼロ件。まさに“スルーされる平和”である。

だが、世の中には「規模は小さく、音だけでかい」飛行機もある。つまりは自衛隊機と小型機である。これらは空知の空を侮ってはいなかった。いや、むしろ、うっかり真っ向勝負してしまった結果、山に突っ込んだり、空中接触して共倒れしたりしている。

昭和34年には浦臼町に空自のF-86Fが墜落。2年後の昭和36年には、よりによって夕張岳にもう1機。さらに昭和42年には、暑寒別岳でF-104JとT-33Aが空中でキスを交わし、両機とも地面に抱かれた。雨竜沼湿原はラブホのベッドじゃねえよ……。こうして空知は、いつの間にか“自衛隊機、よく落ちる地域”のひとつにリストアップされていたのである。

実際、民間機は通過するだけのエリアだが、戦闘機の訓練が滝川上空を境目に行われている。

一方で1983年には「富士重工FA-200-160」がエンジントラブルで滝川駐屯地のヘリの離着陸用芝生帯に不時着。

1986年には、ピンネシリ山頂に気象レーダーを建てていたヘリ(ベル214B)が墜落。

そして、空知最大の航空事故として語り継がれているのが、1972年の『横浜航空そよかぜ号墜落事故』。名前がへたに爽やかなだけに悲壮感が際立つ。中型の双発セスナ402Aが月形町に墜落し、乗客8人・乗員2人の計10人が亡くなった。

原因はというと、「機長がその辺の山の存在を知らず、局地的悪天候で運悪く突っ切ったら山があった」——という、無念さ。

そして平成に入ってからも油断はならない。1995年、赤平での航空イベントに向かったパイパー機が、離陸後、赤平の線路沿いで低空飛行をキメた結果、主翼が鉄塔とダンスって墜落。2人が死亡するという悲劇であった。

この件では、会場周辺に“危ないものありますよ”と予告しなかった関係団体などが遺族に訴えられたが、裁判所は訴えを退けている。

ちなみに、「空知には空港がない」と言われるたびに、長沼町の皆さんは黙って千歳空港をチラ見している。空港の“隣”にいながら無視され続けるその気持ち、わかるような気もする。空は広いが、立場は狭いのである。