2015年10月25日、北海道滝川市にある焼肉店『楽しい煉屋』の店舗建物が、営業終了後の無人状態で突如炎上し、全焼するという大規模火災が発生。

当時、現場に駆けつけた消防および警察は、この異常事態をどのように判断したのか。また、テレビや新聞などの各種メディアは、この出来事をどのように報道したか。

本稿では、実際の現場写真やニュース映像(いずれも出典を明記)を引用しながら、筆者自身の考察も交えて、この火災について検証・批評する。

本稿の目的は、決して火災現場に興味本位で群がるような野次馬的関心によるものではない。この火災の概要、そしてその恐ろしさを真摯に捉え、広く伝えることにある。

そもそも、この火災については放火とする報道は一切なされていない。したがって、事件性をあおるような意図や憶測が入り込む余地はまったくない。

それでは、あの夜、あの店舗に何が起きたのか――公式な年表や記録からは省略されてしまった事実に目を向け、改めて検証する。

『楽しい煉屋』の火災とは何だったのか

報道によると、2015年10月25日、北海道滝川市本町2丁目にある焼肉店『楽しい煉屋』は午後10時過ぎに営業を終え、出火当時は「無人」だった。無人、すなわち、店内には誰ひとりとして存在していなかったということだ。この点は決して曖昧にしてはならない重要な前提である。

鎮火直後の当該店舗を正面から。そして煉屋の正面向かって右は「海鮮工房やまだ」。さらに左は……。 (写真の引用元 HBCニュース)

火災が発生し、間もなくして鎮火直後の現場には、救助工作車とともに、滝川警察署の捜査用覆面(J31ティアナ)が現場臨場。つまり、警察も何らかの事件性の可能性を見据えて鑑識に入ったということになる。なぜなら、こうした火災においては放火の疑いが最初に精査されるからである。火災であっても、そこに犯罪性がないか有無を調べるのが捜査機関による初動捜査なのだ。

火災現場に覆面で刑事や鑑識が現れるのは当然のこと。そこに違和感を覚えるべきではない。事件か事故か、まずは疑いの目で見る。というのが捜査機関の考え方とされている。

さて、焼肉店というのは庶民的な親しみのある存在である一方で、その熱や煙、火器類の扱いなどから、ひとたび火災が起これば大事に至りやすい。焼け落ちた屋根の残骸がLED照明に照らされて生々しく映し出された現場の光景を今も忘れられない。

この火は、実に6時間ものあいだ燃え続け、ようやく鎮火したという。筆者が夜のあいだ眠っている間にも、現場ではくすぶる炎との静かな闘いが続いていた。

なお、余談ではあるが、この火災の直後となる2016年1月1日、同じく滝川市内にある郵便局裏の民家でも火災が発生し、「消火後に煙が上がる」という不完全消火の問題を滝川消防自身も起こしてしまった。

地域の消防体制にも一定の課題があるのかもしれない。

北海道新聞2015年10月26日付には、この『楽しい煉屋』の火災の模様が写真付きで詳報されていた。そこには、夜空を焦がすほどの激しい炎と、それに立ち向かう滝川消防署の隊員たちの姿がはっきりと写されている。

記事の出典 北海道新聞2015年10月26日版誌面より著作権法に則り引用した。なお、燃えさかる当該店舗とその手前の電柱の間に注目。

近年、「炎上」という言葉はネットスラングとして広く使われるようになった。だが本来、炎上とはこうした物理的な火災にこそ使われるべき言葉であり、人命や地域社会に直接的な影響を与える、まさに“真の炎上”がここにあった。

悔しい。これを自分の手で撮りたかった。現場にいたなら、間違いなく最高のスクープ!になったはずだ。福山雅治ではなく、ナイトクローラーのほうである。火災の通報より先に現場に現れ、カメラを構える。

……いや、それはもう放○魔だろう(笑)例のブログのコメント欄含めて(笑)

なお、北海道新聞の同記事によれば、『楽しい煉屋』から発生した火は隣接する倉庫にも延焼し、結果的に店舗と倉庫の双方が全焼したという。

この一帯は、細い道路を挟んで店舗や倉庫が密集しており、ひとたび大規模な火災が発生すれば、広範囲な延焼による甚大な被害も十分に想定される地区である。

過去の例を引くならば、滝川市内で全半焼36棟を出した「黄金町大火」――この火災は災害救助法の適用を受けるほどの被害であった――それを思い起こさせるような緊張感が、当夜の現場にはあったであろうことは想像に難くない。

『楽しい煉屋』のすぐ右隣には、「海鮮工房やまだ」所有の二階建てプレハブ型倉庫が建っている。仮に風向きが違っていたなら、あるいは通報が数分遅れていたなら、延焼の規模はさらに広がっていた可能性も。

火は怖い。だが、それ以上に怖いのは、都市構造の脆さと、火を遠ざけるという基本すら失念しつつある我々の油断かもしれない。

引用元 HBCニュース

焼肉店 午後10時すぎ閉店 出火当時 誰もいない

典拠元 HBCニュース

誰もいない。にもかかわらず、無人の店舗から火が出て、建物は全焼した。

にもかかわらず、である。

そして、よく耳にする「失火と放火(不審火)の両面で捜査を進めている」というお馴染みの警察発表のフレーズを、この火災報道では聞くことがなかったのは少々意外である。

2019年、やはり滝川市内で発生した別の建物火災の報道では、このフレーズが明確に使われていた。つまり、決まり文句としては今も現役ということだ。

この部分は言葉を濁さざるをえないが、それだけに……である。

現場で実際に見た全焼後の様子

実際に「楽しい煉屋」付近で写真撮影。

現場その1

火災発生からしばらく後、日曜の昼過ぎに現場を訪れた。『楽しい煉屋』の前には消防車が一台、そしてその横には刑事の覆面車両。さらに隣接する魚屋の敷地内では、数名の関係者らしき人物が、消防および警察に囲まれて事情聴取を受けていた。火災の残り香の中で、消防の火災原因調査とは別に、いまだ静かに警察側の「何らかの確認作業」が続いている様子がそこにあった。

すでに交通規制は解除されていたが、現場には焼け落ちた建物の生々しい痕跡が残されている。

真正面から見ると、建物は一見、全体が原型を留めているようにも映る。しかし、側面に回ると印象は一変する。屋根は完全に抜け落ち、建物内部は瓦礫の山と化していた。これは全焼というよりも、むしろ「崩壊」であると呼ぶべき状態である。崩れた煉瓦の一片一片が、その凄まじさを物語っていた。

店舗建物の中でも、とくに後方の被害が激しく、特徴的だったレンガ造りの建物は、外壁だけを残して屋根が消失。煉瓦はまるで爆風を受けたかのように四方へと散っている。

中央の扉はぽっかりと口を開け、その奥には、焼け落ちた梁と屋根材の残骸、そしてどこまでも白く沈んだ10月の薄寒くて未来のない北海道の空が見えた。

この白く、うすら寒い空の色が、なぜか13年ほど前の、ある出来事を妙に鮮明な記憶として呼び起こした。

店舗横の小屋は、外壁が煉瓦造りではないことから、後付けの食材倉庫、あるいは物置だったのかもしれない。屋根の一部は黒く焼け焦げていたが、全体として形状を保っており、灯油タンクも焼け残っていた。その手前に置かれていた青いゴミ箱もまた、原形を留めていた。

火はすべてを焼き尽くすわけではない。しかし、確実に何かを終わらせる。

現場その2

店舗裏から。すでに現場の混乱は収拾し、警察も消防も電線復旧の北海電工もいない。

そこに在るのは、変わり果てた姿のレンガ倉庫。そしてそれをスマホのカメラレンズ越しに公道上から見つめる筆者。

こちらは当該店舗に隣接していた“倉庫”の様子である。火災の激しさを如実に物語っている。

煉瓦は燃えない。これは一般論である。見てのとおり、崩落してはいるものの、煉瓦そのものが焼損している様子はない。燃えていないというより、高温にさらされても残るというべきか。

筆者は煉瓦の構造材料としての詳細な耐火性能について専門的知識を持っているわけではないが、それでも、煉瓦が優れた耐火建材であることは広く知られている事実である。

こちらも、公道上から撮影した店舗裏側の様子。念のため強調しておくが、撮影は公道上からである。しつこいようだが、あえて二度言っておきたい。

焼け落ちた店舗、崩壊した屋根、歪んだ構造材――この空間で、当時一体何が起きたのか。なぜ、突然火が出たのか。

煉瓦の外壁に斜めにのしかかるひしゃげた金属片は、おそらく屋根材の残骸であると思われる。その金属は見るからに高熱に晒されたように歪んでおり、凄まじい熱量が建物全体を包んでいたことがうかがえる。

この非現実的なまでの光景は、我々がよく目にする日本の一般住宅火災とはどこか違う異質な印象を受ける。

「楽しい煉屋」は一世紀の歴史を持つ滝川の”おじいちゃん倉庫”だった

さて、ここで主として申し述べたいのは、当該店舗「楽しい煉屋」が入居していたレンガ倉庫の歴史的希少性および建築的価値、さらにその時代的背景に関する一考察である。

結論から言えば、このレンガ倉庫は、明治末年に建築されたきわめて古い構造物であり、れっきとした“歴史的建造物”の一つであった。

もっとも、「歴史的建造物」とは言っても、国や道に文化財として指定されたわけではない。行政的には、単なる民間資産に分類されるにすぎず、取り立てて保護の対象とされていたわけでもない。保護の対象であれば、そもそも焼肉屋などやってない。ゆえに失われたとしても、法的にも制度的にも、取り戻す術はない。

しかしながら、この地における産業・交通の歴史をたどる上で、失火によって焼失したこのレンガ倉庫が持っていた意味は、決して小さくなかったはずである。

例を挙げるならば、1888年(明治21年)に建てられ、現在は国の重要文化財に指定されている「北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)」も、1909年(明治42年)の札幌大火により屋根および内部構造を焼失した過去を持つ。

だが、この赤れんが庁舎は、外壁のレンガ部分だけは奇跡的に焼け残り、2年の歳月をかけて完全に復元された経緯がある。やはり煉瓦は火に強い。だが、それは“煉瓦だけ”が残った場合の話である。

一方、今回全焼した「楽しい煉屋」の入っていたレンガ倉庫も、煉瓦造の外壁を有していたものの、内部は崩壊し、屋根も完全に抜け落ちている。焼け落ちた屋根材の残骸が外壁にのしかかる様は、もはや“保存”という文脈では語れない。

画像の引用元 Google Earth

宇宙空間から撮影された楽しい煉屋(全焼前)の様子。画像中央に映る銀色の屋根を持つ匚の字型の構造物――それが当該店舗である。

上空からの俯瞰だと、公道上からの撮影よりわかりやすいよな(笑)

そして特に注目すべきは、「楽しい煉屋」と、その隣接する別会社の倉庫が、棟続きの構造となっている点である。

報道によれば、この隣接する倉庫は「別の建物」として扱われているが、外形的には一体となった大規模な煉瓦構造物であり、構造的防火機能を単体で考えるには無理がある。つまり、今回の火災では、2棟分に相当する相当量の建築的ストックが失われたということになる。

今回の焼失は、単なる“店舗火災”ではない。都市の記憶の一部が、炎とともに失われた痛ましい瞬間でもある。

もともと、このレンガ倉庫の裏手には、かつての滝川駅が存在していた。現在の滝川駅からおよそ1キロ北に位置しており、当時の交通の要衝として、この一帯が果たしていた機能は無視できない。

交通の要衝には昔っから倉庫がつきもので、当時この石造りの倉庫には米や醤油などが蓄えられていたという。

当時の滝川の歴史は筆者も研究中であり、文献や資料をよく調べているが、未だ勉強不足である。だってえ、お料理と動画編集が楽しいくて時間ないんだもん。

ともかく、この焼失は、地域史の地層の一つが剥ぎ取られた出来事であり、「なぜ火が出たのか」という単なる問いを超えて、文化的損失に対する問いかけでもある。

後半へ続く。って、ちびまる子ちゃんか。永沢君の火事回みたいに言うんじゃない。

「楽しい煉屋の北隣り」に滝川市長宅が所在

そして――北海道新聞の報道によれば、『楽しい煉屋』の北隣には滝川市長邸が存在していたという。

当局が当該店舗前の道路を、昼夜を問わず覆面パトカーで巡回し、警戒していた理由は、この一点に帰着するのかもしれない(何の断定もしていない)。

警戒が日頃から厳重であれば、近隣で飲酒運転が発生する可能性も、あるいは低かったのかもしれない(何の断定もしていない)。

仮に火災が発生したとしても、早期に発見され、素早く消火活動に移れたはずである(何の断定もしていない)。

つまりこの地区は、住民が安心して暮らすに足る、安全な地域であった――はずである。だがしかし、現実は違った(断定)。

「だがし」と言えば、楽しい煉屋のすぐ近くには、かつて駄菓子屋の「黒ちゃん」があった。黒ちゃんもまた、大きな事件を起こしてしまった。地域に動揺が走ったのは記憶に新しい。しかし、どんな不祥事を起こしたとしても、黒ちゃんがくれた夏の日のラムネ瓶のような思い出や、優しかったあのおばさんの笑顔までが汚されることは、決してない。

地域には、過去があり、人々の記憶があり、そして消せない風景がある。

――周辺住民が恐怖に包まれたのは、10月25日、午前1時直前のことであった。

HBCの報道によれば、「楽しい煉屋」の火災報知装置が作動し、119番通報が入ったという。ほどなくして現場には消防隊が到着。迅速な消火活動が開始された。

しかし、その時点で既に火は「レンガ造一部木造平屋」の店舗建物、約800平方メートルを包み込んでいた。

店舗前はT字路に面し、開けた構造となっているが、裏手には一本の道路を挟んで、10軒以上の住宅が整然と並んでいる。燃えさかる炎の中、燃料か、あるいはガスボンベか――何かが幾度となく爆ぜ、その爆発音におびえたという住民の証言もある。

電線はショートを起こし、送電機能を喪失。三楽街の複数の店舗が停電に見舞われ、あたりは一時、完全な暗黒に包まれた。いわば都市の一隅が“沈黙”した瞬間である。

冒頭で触れた北海道新聞の写真によれば、燃えさかる当該店舗の様子が記録されたのは午前2時10分頃のことである。

火勢はなお衰えず、火災が「鎮圧(=事実上の鎮火)」と認定されるまで、実に6時間を要した。

100年の時を刻んだ、かつての鉄道裏手のレンガ倉庫は、わずか6時間の火災で、その姿を完全に喪った。昨日まで営業していたはずの一店舗が、跡形もなく焼け落ちてしまったという現実だけが、朝の街に残されていた。

「楽しい煉屋」が失火全焼

写真は当然、店舗敷地外の公道からの撮影であるが、随分と離れたこの場所からでも、燻った臭いがした。

「楽しい煉屋」が失火全焼

店舗左隣にあった「別会社所有の倉庫」の様子を、公道上から撮影した。この写真は、重機による解体作業が進んだ直後のものである。

倉庫内には重機が格納されていた形跡があり、それらも火災により全焼していたようだが、すでに現場からは撤去された後だった。

この倉庫については、北海道新聞の報道にもある通り、火災のあった店舗の運営会社の所有物ではなく、道路向かいに所在する別会社が所有するものであったとされる。

火災はときに、当事者以外の所有物まで容赦なく奪い去る。

「楽しい煉屋」が失火全焼

こちらは、「楽しい煉屋」の裏手を、公道上から撮影した一枚である。不自然にセメントで縁取られた部分は、おそらく出入り口のドア部分であろう。見た限りでは後付けの印象が否めない。

筆者は、この「レンガ倉庫」の内部に一度たりとも足を踏み入れたことがない。よって、店舗内部のホールの構造や間取りがどうなっていたのか――それは今となっては知る由もない。

ただ、画面の奥に見える、幾何学的に整えられた美しい煉瓦の列を眺めていると、建設当時の人夫たちの労苦が、まざまざと想起されるようである。

この倉庫が明治時代に建てられたものであるとすれば、現場には職人や、あるいは日雇い労働者が多数集められたことであろう。現場代理人が人夫を蹴り飛ばし、殴りつけながら、何百日もかけて完成に漕ぎつけた――などというのは、想像ではあるが、それほどの労働と時間が要されたのは間違いなかろう。

現代のように使い捨て同然の派遣労働が常態化していたわけではあるまいが、ブラック企業の原点という意味では荒唐無稽でもあるまい。

重機もなく、当然ながら人力がすべてを担っていた時代。レンガを一つひとつ、安価な賃金で、手作業で積み上げていったのだ。

思えば、これはまさに「三途の川の石積み」の如き営為であったかもしれぬ。果てしない単調と気が狂いそうな重労働。敬意をもって「ご苦労さまであった」と記しておきたい。

……もっとも、それは筆者のあずかり知るところではない。蟹工船から降りずに、いつまでも乗りながら「うちの会社はブラックで……」と文句言う奴など知らん。退職代行のモームリでさっさと退職する現代の若者って、かなり有能よな。

だがこの「レンガ倉庫」は、明治の終わりから今日に至るまで、実に100年ものあいだ、滝川の街の発展を見つめてきた建築である。

通り過ぎる多くの人々の姿を、無言のまま見送ってきたであろう。倉庫の外の出来事も、中で起こった事柄も、そのすべてを壁は覚えていたはずだ。

そう思うと、どうしようもなくやるせない。

この煉瓦というか瓦礫の山は空知興産の産廃用大型トラックが処理のために運び出していた。

それにしても、「北隣り」は壁が黒くすすけているが、奇跡的に無傷。火が市長の家に燃え移らなかったのはまさに奇跡だ。

いや、奇跡などではなく滝川消防の隊員らとキャフス(Compressed Air Foam System)を積んだ滝川タンク2の活躍のおかげと言えなくもないのでは。

すでに隣接する倉庫の取り壊しは行われていたが、一週間後の10月31日、焼け崩れたままになっていた店舗建物もついに解体、すべて取り壊された。

横にドヤ顔で鎮座するは文明の利器たるパワーショベル。

人夫さんが積み上げた煉瓦と100年の歴史が、失火で燃え尽きるまで、わずか数時間……。

民法における失火ノ責任ニ関スル法律と賠償責任

広辞苑によれば、「失火」とは「過って火災を起すこと。また、その火災」とある。今回の火災について、第三者による放火を疑う捜査報道は一切出ていない。

滝川署の捜査能力、および滝川消防の調査能力の高さ、ということになるのではないか。

さて、失火に関する法律である。

一般には、火災に関連する法律に接する機会は少ないかもしれない。筆者自身も、ファイナンシャルプランナー資格試験の過程で学んだに過ぎないが、実は民法にも「失火」に関する規定が設けられている。

それが、「失火ノ責任ニ関スル法律」、いわゆる失火責任法である。

この法律は、木造家屋が密集していた日本の住宅事情を背景に、明治時代に制定されたものである。現在もなお、日本国内では年間およそ5万件の火災が発生しており、そのうち失火による火災は約3万3千件、全体の66.4%を占めるとされる。

火災に限らず、一般に過失には「軽過失」と「重過失」の2種類があるが、失火責任法のもとでは、たとえ自らの失火によって隣家を全焼させた場合でも、故意または重過失が認められない限り、失火者に法的賠償責任は発生しない。

すなわち、もらい火により被害を受けた隣家などは、原則として失火者に損害賠償を請求することができない。これが失火責任法の根本的な精神である。

もっとも、重過失には至らなくとも、債務不履行に基づく民事損害賠償は別途発生する。たとえば、借家人が借りている建物を失火により焼失させた場合には、大家に対して建物の損害を賠償しなければならないことになる。

なお、軽過失と重過失の線引きについては、具体的事例や警察の判断に依拠するものであり、我々一般人が一義的に判断することはできない。

だからこそ、こうした「もらい火」による予期せぬ損害を防ぐためには、火災保険への加入が現実的な備えとされるのである。

さらに付言すれば、「失火ノ責任ニ関スル法律」はあくまでも民事上の賠償責任を規定するものであり、刑事罰を定めた刑法の「放火及び失火の罪」とは別個である。

そのため、失火であっても刑事上の責任を問われ、書類送検される場合もあり得る。

以上の点については、あくまで一般的な法律論に基づくものであり、特定の店舗、特定の法人に関する言及では一切ないことを、ここに明記しておく。

なお参考までに、以下に弁護士による見解を引用させていただく。

不注意で火事を引き起こした場合も、罪に問われます。 不注意の程度が軽いか重いかは、普通の人であれば当然払うべき注意を著しく怠ること、すなわち、ほんのわずかな注意を払えば火災の結果を予見し、結果の発生を回避できるのに、そのわずかな注意さえも払わない場合を「重大な過失」、それ以外を軽い過失として区別し、個別の事案ごとに判断していきます。

引用元 「シェアしたくなる法律相談所」における好川 久治 弁護士の解説

https://lmedia.jp/2015/03/01/61522/

火災保険の調査は、一般的には保険会社の委託を受けた調査会社が担当する。しかし火災保険に限らず、自動車保険(とりわけ車両保険など)や、がん保険・生命保険においても同様であるように、保険会社はできる限り保険金の支払いを回避しようとする傾向がある。

原因が不明確である場合には、保険契約者に対して因果を含める形で説明を行い、不払いとされることが少なくなく、こうした事例が社会問題化してきた。

さらに深刻な例として、保険契約者自身が放火を行った疑いをかけられ、「故意免責条項」に基づいて保険金支払いを拒否されるケースすらある。

実は、このような保険金不払いに対する民事訴訟は全国的に多数提起されており、保険契約者が泣き寝入りせず法的に争うケースも増加している。

もっとも、こうした裁判の中には、審理の過程で裁判所が契約者の故意による放火を認定し、かえって不利な判断が下される例も存在する。いわば“藪をつついて蛇を出す”結果となる事例である。

参考事例 刑事事件化前に放火認定 兵庫の民家火災

http://mainichi.jp/articles/20160915/k00/00m/040/161000c

焼肉店の火災原因に見られるダクト火災とは

なお、これもあくまで一般論であり、個別の店舗や法人に対して述べたものではないが、全国的に見ると、普段から清掃されていない無煙ロースターのダクト内部に、厚さ3センチにも及ぶ油塵(脂と埃の堆積物)が積もり、そこへ客が焼いた肉の燃えた欠片が吸い込まれて引火し、閉店後に内部でじわじわと延焼する「ダクト火災」が発生するケースが多いという。

とくに焼肉店火災では、この出火原因が多く見られるとされている。

通常、ダクトには油汚れや火災を防ぐフィルターや防火ダンパーが設置されているが、これらも定期的な清掃や内部点検を怠れば機能不全に陥る。

素人の従業員が対応できるレベルではなく、やはり専門業者による定期メンテナンスが不可欠である。

この「ダクトの汚れ」というテーマは、ある層の琴線に触れてしまったようだ。

ダクト火災を防ぐためには、専門業者に依頼して清掃・点検を受けることが適切であるとされている。

実際、専門業者のサイトには以下のような説明がなされていたため、参考として引用させていただく。

ダクト火災は、飲食店の中でもとりわけ焼肉店にとっては大変なリスクなのです。

ただし繰り返すが、これはあくまで全国的に見られる焼肉店火災の一例としてのダクト火災について述べたに過ぎず、本件火災や個別の店舗等について「ダクト火災である」などと断定する意図は一切ない──。しつこいかもしれないが、念のためもう一度、ここに明記しておく。もういいって(笑)

慢心は禁物!楽しい煉屋を教訓として火災の安全管理に万全を

楽しい煉屋と滝消のコラボ。

月曜日、隣の山田水産へ。筆者は山田水産の店員に昨日の火災について訪ね、見舞いの言葉をかけた。

それは筆者だけではなかった。来る客来る客が、山田水産に対して見舞いの言葉をかけていたのが印象的だった。

飛び火しなかったことは、何よりの幸いである。失火責任法が──もういいって(笑)

買い物を済ませた直後、山田水産の駐車場側から一枚の記録写真を撮った。そこには、滝川消防署警防課火災原因調査担当が乗ってきた調査車の姿もあったが、今となっては……言葉を濁すしかない。

なお、滝川消防署は現庁舎の耐震化問題を受け、2017年夏、國學院短大の道路を挟んだ向かいに新築移転・新装オープンしている。

そうなると、現庁舎の存続の可否や、市内中心部における今後の消防活動への影響も気になるところだ。

──まあ、消防署が近かろうが遠かろうが、全焼するときは全焼する。

今回の「楽しい煉屋」の全焼で、それは身に染みてよく分かった。

楽しい煉屋の火災まとめ

とまあ、冬目前にして突如、明治時代の貴重な歴史的石造建築物が失火により焼失し、滝川の街の発展を100年という長きにわたって見守ってきたであろう石蔵が、壮絶な最期を遂げたという出来事をまとめた。

本件火災について、以下に要点を記す。

-

本件火災の報道に「不審火」という報道は見られない。

-

当該店内は出火当時、無人だった。

-

火災は6時間後にようやく鎮火した。

-

当該店舗と隣接する他社物件の倉庫も全焼した。

-

当該店舗向かって左隣は、滝川市長宅であった。

-

当該店舗が利用していた石蔵は、1世紀という長い歴史を有していた。

-

失火により全焼した当該建物および隣接倉庫は、取り壊され、現存しない。

この火災を、決して「対岸の火事」として眺めることなく、「他山の石」として捉え、防火管理の徹底に努めるべきだと痛感している。

石蔵の運命の、そのあまりの悲しさ。

そして、図らずも火事を引き起こしてしまう我々人間の業の深さは、言葉に言い表せない。知らんけど(笑)

あるラーメン屋の例

古い建物が無残にも焼失した火災といえば、2016年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災も、非常に悲惨なものであった。

失火元となったラーメン店「上海軒」では、店主が鍋の空炊きをしたまま外出し、その間に出火。火は次々に近隣へ燃え広がり、最終的に約150軒が全焼するという未曾有の惨事となった。

人命の犠牲こそ出なかったものの、飼い猫や飼い犬を失った住民たちの心情はいかばかりであったか。もはや筆舌に尽くしがたい。

それを恐れたのか、失火元の店主は火災直後に雲隠れ。もっとも、今後の書類送検等の手続きに備え、当人の所在はすでに警察により把握されているものと見られる。

(笑)

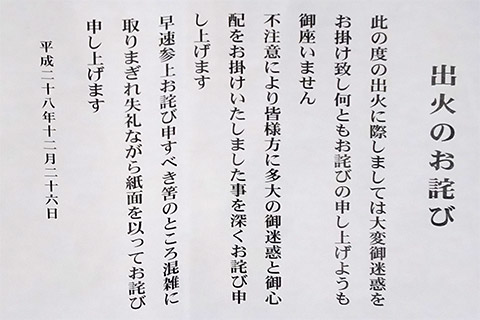

店主が出した失火のお詫びが、完全にテンプレ通りの謝罪文で、謝罪の態度が軽く感じられ、雲隠れした後には警察に書類送検されたとの報道があった(笑)

関係ない話するなって(笑)ラーメン屋がうちのサイトなんか見るわけねえよ(笑)

ちなみに、2015年の10月にものすごい失火をしたある人のニュースを見たとき、思わず震えた。2ちゃんねるでは「リアル炎上」と揶揄されていたが、笑えない。筆者は実際にホーマックで新しい消火器を購入した(笑)

その後、彼は自身のブログで失火について謝罪し、「今後は自分が良い方向に変わるつもりです」と表明している。

ただ、彼のケースではその後に書類送検されたというニュースは報じられていないので、あれくらいの失火があっても法的責任は問われないのかと、妙に関心してしまったことを追記しておく。