死人の上を走る道――国道12号と北海道の交通マナー

「北海道の人って、なんであんなに飛ばすの?」

この地に立った観光客が最初に驚くのは、絶景でも郷土料理でもない。交通マナーの異常さである。 確かに、広大な大地と直線的な道路の開放感は、ドライバーに一種の万能感すら与えるのかもしれない。だが、それは単なるレッテル貼りのような印象の話ではなく、確かな根拠のある問題へと変わりつつある。

象徴的なのが、道央を縦断する国道12号線だ。この道は、札幌から旭川を結ぶ重要幹線であり、「日本一長い直線道路」としても知られる。その直線区間は実に29.2km。道警交通機動隊がしばしば速度超過の取り締まりを行うのも、このルートだ。 だが、この道路が「日本一」となった背景には、まぎれもない血と鎖の歴史がある。

1886年、明治政府による北海道開拓政策のもと、「上川道路」と呼ばれるこのルートの原型が着工された。だが、その労働力の主力となったのは、当時の樺戸集治監――つまり刑務所に収監されていた囚人たちだった。わずか90日という異常な突貫作業。休憩のない長時間労働。飯もろくに出ない。「死んで初めて解放される」強制労働である。

脱走しようものなら、捕まった際には耳に穴をあけられ、足と鎖でつながれ、他の囚人への見せしめにされたという。飢えと疲労と暴力。

しかし、囚人の中には、強盗殺人どころか、単なる思想犯――政府への批判や社会運動によって投獄された者もいた。 しかし、工事中に命を落とした囚人の数は記録されていない。

この悲惨な歴史から、上川だけでなく、明治開拓時代に作られた北海道内の道路は「囚人道路」とも呼ばれている。

まるで虫けらのように扱われた彼らの遺体は、葬られることもなく、そのまま路盤の中に埋め込まれた。土中に鎖ごと閉じ込められた骨の上を、北海道の人々は毎日、何気なくタイヤで踏みつけて走っている。 明治期の蛮行として済ませるには、あまりに重い。

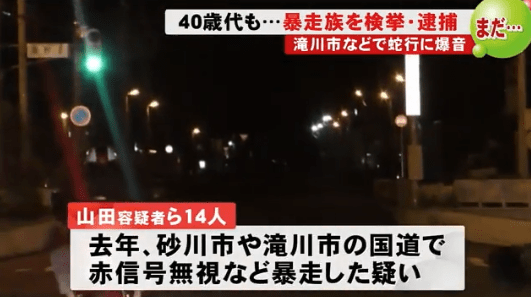

砂川分駐所の再出発

それでも現代は違う――かつてはそう信じられていた。

かつて、国道12号を走るドライバーたちにとって、ある種の“抑止力”として存在していた交通機動隊・砂川分駐所。昭和44年に開庁した北海道警察本部直轄の交通機動隊分駐所である。 その存在は、札幌と旭川という道内二大都市の中間に位置し、速度違反や追い越し車線の乱用といった違反が頻発する「長い直線」の警戒要所として機能していた。これにより、道央地域の交通秩序は一定の平穏を保っていた。

ところが、ミニバンの登場により、自動車はより巨大で強靭になり、エンジン性能も格段に向上した。とりわけ、「マイルドヤンキー」と呼ばれる郊外型の若年層に向けた車両設計は、「走る家」のような安心感を装いながら、スピードと暴力性を内包する。スタイリッシュなエアロパーツとフロントマスク。

これは田舎のドンキやイオンで出没率が高いといわれる、いわゆる”マイルドヤンキー”って層だね🧐🔎

— Naoki135@あおかな10周年🪶 (@itousami15396) May 18, 2025

アルファードのような大型のワンボックスカーを好んで、子供の髪型は襟足を長く茶髪や金髪に染めていて、地元志向かつIT関連の新しい技術には保守的で、行動範囲も狭い等いろんな特徴がある📝 https://t.co/5YRW7nW9O4 pic.twitter.com/VF8OQ05iaO

それに煽り立てられるかのように道路を占拠するごとき無謀運転。 交通マナーは、地に落ちた。 ゆるやかなカーブすらなく続く直線道路は、視界を油断に変え、速度超過を「日常」にしてしまう。「見通しがいいから安全」と勘違いした結果、事故は減らない。車線変更もウインカーなし。信号無視は当たり前。

子どもがいても止まらない横断歩道。 我々は今、知らず知らずのうちに「死者の上」を走るだけでなく、「新たな死者」を日々、孕みながらアクセルを踏んでいるのではないか。

国道12号は、確かに日本一の直線かもしれない。しかしその道の上で直進しているのは、車だけではない。過去の犠牲と、現代の傲慢とが、何の違いもなく、ただ一直線に続いているのだ。 周りを見れば、酔っ払いの砂川市議の高級セダンや……

周りを見れば、酔っ払いの砂川市議の高級セダンや……

女性配達員の車が街路樹に突っ込んでいる。それを唆して飲酒運転させ、摘発されたラーメン屋の店主がいる。

同僚と酒盛りして二日酔いで出勤し、パトカーを飲酒運転しようとする砂川市の警察官がいる。

砂川市立小学校の運動会で保護者が酒を飲み、飲酒運転で普通に帰る。

スイートロードの怪物たち──誰がこの直線を守るのか

国道12号。札幌と旭川を結ぶ道央の大動脈にして、名高い“日本一長い直線道路”。

制限速度を守って走ってみるといい。たちまち背後に迫ってくるのは、地元ナンバーのプリウスやベルファイア、アルファード。フロントに謎のシールを貼り、片側1車線をまるで自分のサーキットと勘違いしたような走りで煽ってくる。彼らは“スイートロード”の怪物、そしてこの直線の暗黙のルールを知る“主役”たちである。

かつて小林源文が描いた戦場劇画でもあるまいが、「プリウスは街道上の怪物」などと揶揄されるように、事故件数や煽り運転の動画でもたびたび名が上がる。いま街道にいると戦場にいると錯覚するほどの異常な圧力を受ける。

だが、そんな荒れ果てた風景にも、ある転機が訪れた。

2015年の「砂川飲酒ひき逃げ事件」である。5人家族のうち4人が亡くなり、被疑者の酒気帯び運転と逃走という最悪の形で注目されたこの事件は、多くのドライバーに「記録する義務」のような感覚を芽生えさせた。

さらに決定的なトリガーとなったのが、同様に全国を震撼させた2017年の東名煽り運転死亡事故である。以降、ドラレコ(ドライブレコーダー)の普及は加速度的に進んだ。

今では、どの車にもカメラがついている。後方、側面、車内までも。たとえナンバーを隠しても、映像は拡散され、SNSは容赦しない。結果、かつて“気分次第で殴っていた”ような輩たちも、行動を控えるようになった。暴走行為の抑制には至らなくとも、少なくとも“見られていることへの警戒”がある。

だが忘れてはならない。ここに至るまでに、いくつもの命が失われているという事実を。

交通違反に甘い社会は、やがて「見て見ぬふり」を常態化させる。たった一度のスピード違反も、割込みも、飲酒運転も、それが当たり前になれば、人々の倫理観は急速に劣化する。警察の取り締まりに反発し、「暇人」などと嘲る声がSNSに流れ続ける。

その言葉は、事故で命を落とした家族の前でも言えるだろうか。

スピードと快楽に支配されたスイートロード。その上を走る者は、常に問いかけられている。

いま、ハンドルの先には何があるのか。