砂川飲酒ひき逃げ事件から1年──6月4日夜、現場付近で行われた飲酒検問と、報道されなかった2つのトラブル

2016年6月4日夜、事故現場である砂川市北22丁目付近、具体的には隣接する北21丁目に位置するセレモニーホール前にて、飲酒検問が実施された。

当日の報道(NHK札幌放送局)によれば、今回の検問では飲酒運転による摘発は一件もなく、唯一確認された違反は「免許不携帯」のみであったとされ、「実に平和な検問」として伝えられている。

NHK報道へのリンク(2016年6月5日)http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20160605/5814711.html

しかしながら、現場の実情は必ずしも報道通りとは言えなかった。一部指摘によれば、今回の検問では報道されなかった2件のトラブルが実際に発生していたという。

砂川飲酒検問で発生した、報道されなかった2つの重大トラブル

本記事では、当該サイトを典拠元として、検問現場で起きたその2件の未報道トラブルの内容を紹介し、実態とその背景について明らかにしていく。

1、検問突破により逃走車両が発生していた

検問中の砂川警察署員のスキを突く形で振り切った一台のチンピラ臭い白いミニバン。猛スピードで現場から逃走。こいつの正体は?

一件目のトラブルは、検問中、砂川署員の注意が散漫となった一瞬を突き、白のホンダ・ステップワゴンが制止を無視して猛スピードで現場から逃走した事案である。方向は滝川市方面であったが、逃走の動機は不明。

極めつきの酔いどれが今宵も12号で火花散らす。家族の温もりも失うものも何もない男たちの砂川酔い人(スイート)ロード伝説。思わず南勝久っぽいセリフをキメたくなる。ファブルか。画像引用元http://www2.famille.ne.jp/~mst-hide/back16/160515.html

当該車両は砂川市西1北22丁目の交差点を赤信号で強行突破。奇しくもその交差点こそ、1年前にあの悲劇的な飲酒事故が発生した現場である。だからこそ、今夜、その手前の路上で飲酒検問を行なっていたのだ。

しかし皮肉にも、再び同じ地点で無謀な運転が繰り返された形となった。

ただちに現場に待機していた道警本部交通機動隊のトヨタ・クラウン17系レーダーパトカーが追跡に入り、猛スピードで本線に突入。

画像引用元http://www2.famille.ne.jp/~mst-hide/back16/160515.html

しかしその後、逃走車両は「放尾」された。放尾とは、逃走車両の追跡中に発生し得る二次被害を避けるため、追尾を打ち切る措置のことである。問題は根深い(笑)

この検問突破と赤信号突破、さらには放尾に至る一連の出来事は、地元報道機関では一切報じられなかった。だが、当該サイトによる詳細な現場報告がネット上で注目を集めた結果、道内テレビ局が後日、当該サイト運営者に取材を行い、同氏が後ろ姿で出演する形でようやくこの事件はテレビ報道されるに至った。

仮にこの市民ジャーナリズムがなければ、事件の存在そのものがなかったかのように闇に葬られていた可能性は高い。報道されなかった理由、あるいは報じなかったメディアの背景に、何らかの忖度が存在していたのではないかという疑念も残る。

その答えは、以下の事実に関係しているかもしれない。

2.逃走車両放尾後のパトカーが自損事故を起こしていた

事件はそれだけでは終わらない。逃走車両の放尾を終え、検問現場に戻ってきた交通機動隊の17クラウン(レーダーパトカー)が、新たな突破に備えるため配置転換中、誤って花壇のコンクリート構造物に後部バンパーを接触させ、自損事故を起こしていたことが判明している。

これは人身被害や第三者の巻き込みはなかったものの、国家権力が、公衆の面前で起こした失態。しかも、既にひとつの逃走劇を放尾した直後の出来事。

誘導の様子。問題はこの直後であった。画像引用元「世界びっくりカーチェイス2」 http://www2.famille.ne.jp/~mst-hide/back16/160515.html

――誰が責任を取るのか

通常、警察車両が後退する際には、助手席に同乗する相勤員が降車し、後方誘導を行うのがマニュアル通りの手順である。今回の砂川市での検問でも、交通機動隊の17クラウン・レーダーパトカーの相勤員は車外に降りていた。ところが、なぜか地元・砂川警察署の若手署員が割って入り、後退誘導を買って出た。

「ボクがやります!」と言ったかどうかは定かでないが、その姿勢はまさに“ボクがボクが”の精神であった。いずれにせよ、その勇み足が、トラブルの引き金を引くことになる。

そして、実際の誘導の場面。問題の署員が後退時に発した指示の言葉は、どう見ても意味が通らなかった。

後退できるスペースは1メートルもないのに、全く別の意味合いの指示を叫んだという。具体的にどんな言葉だったのかは、出典元にて確認されたい。

その“指示”を信じた交通機動隊の隊員は、17クラウンをそのまま後退させた。結果、車両後部が検問エリアに設置された花壇のコンクリートに激突し、リアバンパーを損傷させてしまった。

実際の衝突音は『バフン!!』だったという。現場の空気だけが重く沈んでいった。画像引用元 http://www2.famille.ne.jp/~mst-hide/back16/160515.html

衝突の瞬間、誘導した当の署員が驚いて片足を上げて転びそうになっている。

検問現場では表に出ないミスや混乱が静かに積み重なっていた。真面目に任務にあたる警察官の姿がある一方で、若手署員の功名心や準備不足が引き起こす小さな事故は、やがて信頼の損失へとつながることもある。画像引用元 http://www2.famille.ne.jp/~mst-hide/back16/160515.html

青い制服の交通機動隊員は車両を降り、無言でバンパーに手を当て、損傷箇所を確認。対して、誘導していた若手署員は、誘導灯を手にしたままその場に立ち尽くし、口を半開きにして唖然とした表情を浮かべていたという。

何が起きたのかすら理解していなかったのかもしれない。現場の状況をとらえた写真は、前述のサイトに掲載されている。

パトカー自損事故の直後、現場に響いたのはコンクリートにぶつかった音だけではなかった。砂川警察署の若手署員らは、即座に現場責任者である上司に呼び出され、その場で腕組み&ガン飛ばしによる叱責タイムがスタート。まるで“現場型パワハラ研修”である。

誘導ミスから始まる連帯責任劇場―体育会系の縮図、警察の現場にて。画像引用元 http://www2.famille.ne.jp/~mst-hide/back16/160515.html

ピカピカと無言で点滅を続ける誘導灯を手にしたまま肩をすくめる、例の誘導ミス署員。当該署員が「ウチらその現場見てないもん」と責任回避するにはあまりにも状況が明白すぎた。

とばっちりを受けたのは、何の関与もなかった他の若手署員たち。誘導に関与していなくても、「現場にいた」というだけで連帯責任。まるで、客の前で店員を叱り飛ばす底辺店長と化した上司が、「レジの金が合わねぇなら厨房勤務のテメエも払え」と怒鳴るのと同じ構図。“底辺職場の論理”が、警察という公的機関で展開されている現実に、背筋が寒くなる。

ある砂川市の公職者が過去に例の飲酒ひき逃げ事件に関連し、自身のブログに「犯人は上砂川町民。砂川は現場として関係させられただけ」と投稿していたが、この発言を借りるならば――

「誘導ミスは別の署員。ぼくらは同僚として関係させられただけ」

という新たな“名言”が生まれてもおかしくない。

なお、実際に現場で取材した当該サイト関係者によると、今回の件を「ごまスリ」と一刀両断。

当該署員は、まるで軽薄なモミ手営業のように誘導灯を振り、あわよくば勤務評定を上げてもらいたかったのか――などと憶測をしてもしゃあない。

だが、その浅はかな動機は最悪のかたちで裏目に出た。結果、彼が得たのはバンパーの損傷と、同僚全員からの冷たい視線であった。

「警察、自衛隊では一人のミスが全体責任」とよく言われる。いわば“オール・フォー・ワン、ワン・フォー・オール”の精神。だが実際には、「あとでその一人を全員で徹底的にイジメるまでがワンセット」なのが、暗黙の了解だ。

この構図は、かつての武家社会に始まり、現代の体育会系部活動、さらには就職先として彼らが選ぶ警察・消防・自衛隊といった公的団体、そして一部のブラック企業にまで脈々と引き継がれている。見えない空気の支配と、連帯責任という名の私刑。だから自殺者が止まんのよね。

もちろん、誘導ミスを正当化するつもりはない。だが冷静に考えてみよう。そもそも工事現場の交通誘導員でさえ信用してはならないのが運転の常識である。ましてや、警察官が運転する公用車であれば、第三者の誘導に全面的に依存すること自体が問題ではないか。

取材元サイトも言及するように、砂川署員の言動に信を置くことはできるのか? それでなくても、昨年は不祥事を起こしたばかりの署である。再び、信頼の礎を崩し始めていないか。

それにしても、検問を突破したミニバンは、まさに“逃げ得”である。猛スピードで逃走する車両を警察が最後まで追跡してくれるなどというのは、結局のところ、善良な市民の夢に過ぎない。人は夢を裏切らないが、夢は人を裏切る。もっとも、ナンバープレートを手がかりに、後日しっかりと捜査が行われると信じたいところである。

なお、当該サイト運営者によれば、逃走車両のナンバーは確実に撮影されており、当局からの要請があれば提出する意向があるという。市民のこうした協力こそ、いまや“追わない警察”を補う大きな力となっている。警察が“深追いせずとも逃がさない”ための社会的セーフティネットなのだ。現行犯での摘発が困難な時代において、映像証拠の重要性はますます増しています。ところが、当の警察では警察活動をカメラで写す人間をなぜか憎んでいるという。

砂川に限らず、現在の警察は、猛スピードで逃げる車両に対して深追いをしない。これは、二次被害を未然に防ぐためである。たとえ昼間であっても、丘珠から“ぎんれい”が飛ぶことはない。逃走車が、たとえば“上級国民”の子息を乗せた誘拐犯ででもない限りは。

この対応の背景には、過去に発生した追跡中の死亡事故がある。パトカーによる追跡の末に逃走車両の運転手が死亡し、遺族から訴訟を起こされたケースが全国で相次いだ。それを契機に、猛スピードで逃走する車両に対して、警察は追跡を抑制するようになったのである。逃走車が、パトカーの追尾を振り切った直後に単独事故を起こすのは、よくある結末だ。要するに、そういうことなのである。

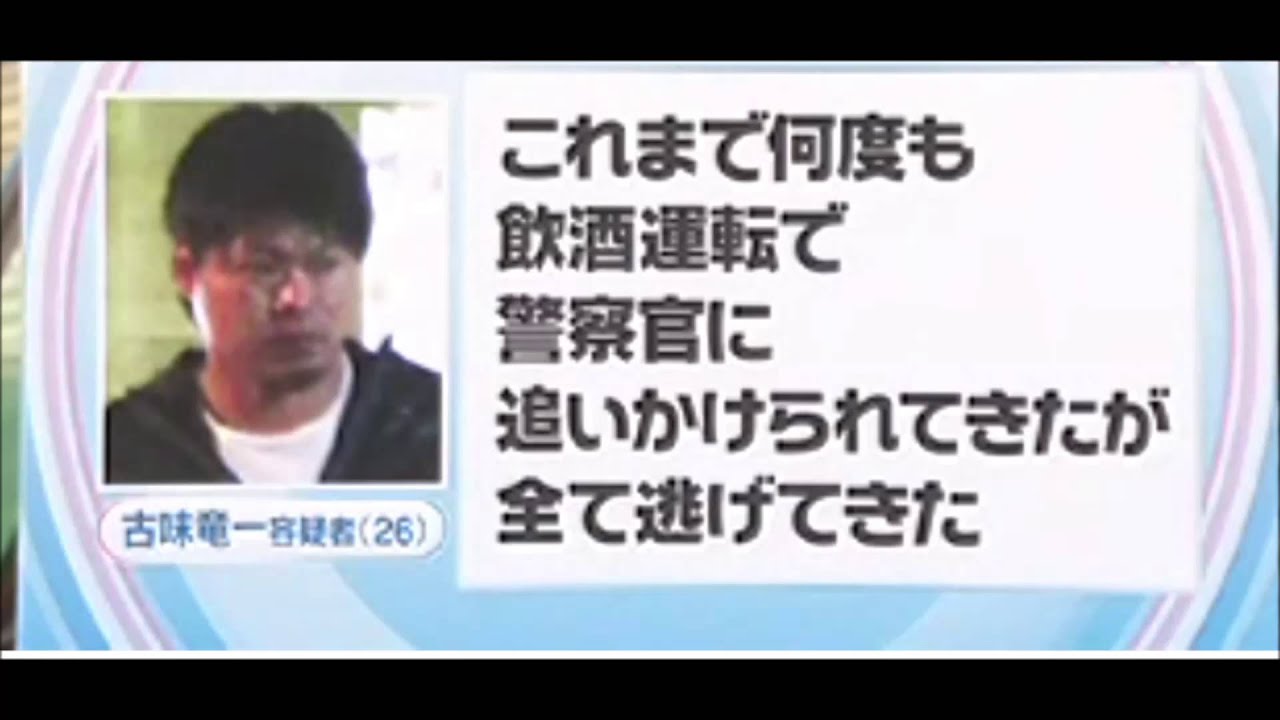

砂川飲酒ひき逃げ事件の加害者も、こうした“現代警察の慣例”を熟知していた可能性がある。交通違反の摘発は現行犯が原則であることも、彼らは承知していたのかもしれない。

いまでも受刑者の言葉が忘れられない。あの事件の冷酷さと、計算された逃走劇は、強烈な印象を残したままである。